|

1941年1月25日创办。校址在盐城的贫儿院和兜率寺。中共中央华中局书记、新四军政治委员刘少奇同志兼任院长,邱东平任教导主任(后为黄源)。设文学、美术、戏剧、音乐四个系及普通班、少年班。文学系主任陈岛,美术系主任莫朴,戏剧系主任刘保罗,音乐系主任何士德,普通班主任孟波,少年班主任邵林。1941年7月在反“扫荡”战斗中,邱东平、许晴等同志牺牲,同年8月停办,师生分散到部队或地方,建立军部、三师鲁迅艺术文艺工作团。

(《新四军辞典》)

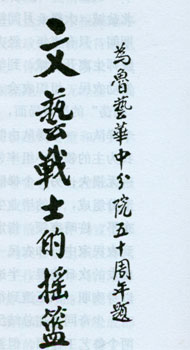

《新四军的艺术摇篮》前言

纪念过华中鲁艺建校五十周年,又迎来了毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》发表五十周年。这五十年来在毛泽东思想光辉照耀下,中国起了翻天覆地的变化,这变化的发展方向,正是鲁迅生前瞩望的方向;而发展的速度,成就之巨大,恐怕远远超出了鲁迅意料。鲁迅经历一生的奋斗,在逝世前把改造中国社会的重托,寄托于中国共产党。他病危时,曾在他身边共同战斗过来的冯雪峰,离开他三年后,经历了中央苏区的斗争,参加了二万五千里长征,受党中央委托,由陕北回上海,重新回到鲁迅身边;他把他亲身经历的以毛泽东同志为党中央核心的形成过程,向鲁迅详细地讲述了,其特点是克服了教条主义,贯彻了符合国情、军情的马克思主义的实事求是的精神,渡过了危机,开创了新局面,鲁迅听了,庆幸他希望的落实。他病时,我也常在他身边,他病中的心情,我是理解的,这希望的落实,是他最大的幸福。他离世时是安祥、放心的。

五十年的历史证明,鲁迅先生的希望已成为客观现实。中国经历了新民主主义胜利,现已进入了建设有中国特色的社会主义的初级阶段的第二步战略目标。

鲁迅艺术学院华中分院的创建,也是这光辉艰苦的革命和建设的历史过程中的一个虽然微小然而却具有光辉的组成部分。鲁艺建院至今,确已有五十年,但它的实际存在则只有二年,从1940年秋黄桥自卫战胜利后筹建起,到1941年冬苏北反“扫荡”胜利结束后,鲁艺在战争中遭受很大损失,华中局书记兼鲁艺华中分院院长刘少奇同志当时指出,鲁艺的组织形式不适合敌后的战斗环境,因而宣告鲁艺结束,改编为两个鲁迅艺术工作团,直属军部和三师的体制。艺术学院和艺术工作团,冠以鲁迅之名,是标志着无产阶级性质的。学员们经过火热的斗争锻炼,后来即使处于各种不同的工作岗位,无产阶级的立场和劳动人民的思想感情已经确立,这是最可珍贵的。所以如今分散在各地的鲁艺师生,对它始终念念不忘,成为志同道合的一群。这次建院五十周年纪念,结集出版《新四军的艺术摇篮》就是一个明证。这是为什么呢,我想鲁艺的时间虽短,但在人生的道路上却是一个关键,特别是青年同志,当时二十岁的,现在也已经是七十老翁了。他们从进入鲁迅艺术学院起,便一步步走上了我党领导的新民主主义革命、社会主义革命和建设的艰巨而光辉的道路,这怎能不令人难忘呢!

我在1941年皖南事变中突围出来,经上海于5月间到达苏北盐城,大概6月间接替丘东平同志担任鲁艺的教导主任。在任期间,只有半年,经办了一些事:一、准备反“扫荡”,率领全院师生离开盐城,到华中局农民工作实验区盐城五区以二五减租发动农民,组织农会,团结抗日。二、这任务完成后已面临反“扫荡”的严峻局面,因为鲁艺组织机构庞大,军部决定分为二个梯队,一个梯队由院部、文学系、美术系、音乐系组成,由以我为主的领导小组率领,随军部行动,虽经风险,但保全实力,一无损失;另一个梯队由戏剧系、音乐系一小部分、普通班的大部分组成,有的毕业生准备留院工作。由临时领导小组孟波、丘东平、许晴率领,指定立即出发到盐城五区,与农会结合,分散到农民家中,和农民一起,以保存实力为主进行游击活动。不幸出发的次日凌晨,半途受到敌人的袭击,东平、许晴为救护学生以身殉职,队伍遭到很大损失。

少奇同志在总结反“扫荡”的报告中,宣告鲁艺结束,改建两个鲁艺工作团。但五十年来,我和仍在文化战线上工作的有些鲁艺师生,保持着紧密的联系。

我在鲁艺短短的工作时期,留存的最深刻的印象是什么呢?

一、尊重鲁迅在革命斗争中的作用和地位,重视精神文明的作用,积极主动去领导文化建设。华中鲁艺的创办,是在毛泽东同志的《新民主主义论》发表之后,又是在延安文艺座谈会举行之前。当时华中局的领导,少奇同志和陈毅同志,对《新民主主义论》中关于鲁迅的评价和革命文化工作在战斗和建设中的作用,有非常深刻而正确的理解。因此在实际工作中,真正把文化工作摆在了重要地位。做到一手抓军事斗争,一手抓文化建设。黄桥战斗胜利后,根据地建设刚开始,在经济相当困难的情况下,花大力气筹建创办了鲁艺。陈毅同志一再说,我情愿少一个旅,也要去上海礼聘文学艺术界知名的先进人士来华中根据地办。

鲁迅艺术学院。我接任时,看到鲁艺的教授在政治和物质待遇上相比而言确是一等的。少奇同志亲自对我说,你有什么要求,找我。陈毅同志说我魄力不大。当时我初到根据地,尚无经验,确实提不出建设性的意见。

少奇同志亲自担任鲁艺院长,也说明对鲁迅的尊重和对文学艺术工作的重视。

二、是认真执行文艺的工农兵方向。华中鲁艺,处在敌后根据地,在战斗环境中生存,文艺工作离开了工农兵,不要说工作,连生存也没有办法。在我来接手鲁艺工作前,华中局宣传部长彭康和新四军军部宣传部长钱俊瑞一起,约我参加组织在鲁艺举行一次文艺大众化的座谈会。接着我接手工作,华中局指示鲁艺全体师生离开盐城,深入农村,组织农会,进行抗日救亡活动。后来鲁迅艺术工作团,发展成为军队政治部的一个组成部分,直接为军队服务。鲁艺在处理提高与普及的问题上,建立了普通班,为适应普及需要而培养了一批文艺工作者。

华中局在处理这些原则性的大问题上都是符合稍后毛主席在延安文艺座谈会讲话的精神的。

三、华中党领导文艺工作的宝贵经验。我接手鲁艺工作时,少奇同志亲自对我说:“我对文艺工作是外行,这方面我请陈毅同志代我掌握,在行政方面有什么要求,可以直接找我。”

其实,少奇同志对文艺工作,一向十分重视。1936年在上海文艺界发生两种不同观点的争论,时在北方局工作的少奇同志,用笔名参加讨论,他的见解深刻公允,在舆论界得到好评。1942年他在华中党校作中国革命战略问题的报告中又指出,鲁迅提出的“民族革命战争的大众文学”,完全符合我党在统一战线中独立自主的主张,和毛主席在延安文艺座谈会上的讲话中主张的工农兵方向是一致的。

但少奇同志却自认在文艺方面是外行,认为陈毅同志自己搞诗文创作,懂得艺术规律,郑重地让位,请他代为处理文艺问题。陈毅同志处理文艺工作的特点我只谈亲身体会的一点,即内紧外松。在党内文艺政治思想问题上抓得很紧。

陈毅同志协同彭康同志在反“扫荡”爆发前夕,亲自来鲁艺召开党的领导干部会议,整顿作风,严肃处理违反党纪的问题。但在艺术创作方面不急于求成,如吴强的《红日》、赖少其的绘画木刻、我改编的《十五贯》都是在战后若干年才产生的,我在解放战争期间参加了粉碎敌军对山东的重点进攻的全过程,曾列席军党委的军事会议。为此,有人问陈毅同志,黄源同志在军队中没有实际职务怎么还参加党委会议呢。陈毅同志风趣地回答说:“他总不至于妨害你们的军事行动吧。高级的文艺工作者,需要懂得党对战争的领导艺术。”

无产阶级的文学艺术的高水平的创作,如果没有党的长期的、深刻的实际教育,要产生是困难的。

高明的文艺领导者是懂得这一切的。

坚持鲁迅的方向,对于今天来说,就是坚持共产党的领导,坚持社会主义。我希望我们鲁艺师生在建设有中国特色的社会主义事业中发挥余热。

黄源

(《新四军的艺术摇篮》) |