|

苏中抗日民主根据地是抗日战争时期,中国共产党在江苏省中部创建的抗日根据地,新四军第1师活动地区。1939年1月,新四军挺进纵队一部渡长江北上苏中。随后,苏皖支队和挺进纵队进入六合、江都地区开展游击战争。1940年7月,陈毅率领新四军江南指挥部和第1、第2支队主力北渡长江,成立新四军苏北指挥部,建立以黄桥为中心的根据地。9月,中共苏北区委成立,陈毅任书记。11月15日,苏北临时参议会在海安举行,会议通过成立苏北行政委员会决议,选举韩国钧为参议会名誉议长,黄逸峰为参议长,管文蔚任临时行政委员会主任。1941年皖南事变后,苏北指挥部所属部队整编为新四军第1师,粟裕任师长,刘炎任政治委员。同年3月,新四军第1师活动区域定名为苏中区。根据中共中央中原局指示,中共苏北区委改为中共苏中区委,刘炎任书记,陈丕显任副书记,下辖4个地委;原苏北临时行政委员会改为苏中行政委员会,并设行政公署为办事机构,管文蔚任行政委员会主任兼行政公署主任,下辖3个行政区专员公署和1个特区行政公署。4月,苏中军区成立,新四军第1师师长粟裕兼军区司令员,刘炎兼军区政治委员,下辖3个军分区和1个联合抗日司令部(简称"联抗")。1942年3月,江都、高邮、宝应3县划归苏中区。至此,苏中抗日根据地发展到北起盐城、宝应以南,南抵长江,西达运河,东临黄海之滨。1944年9月,中共苏中区委增设第5、第6两地委,领导苏南沿长江诸县根据地的恢复、重建工作。至7月,根据地辖18个县级政权,面积达2.3万平方公里,人口约835万。

苏中抗日根据地的建立,使新四军在长江以北站稳了脚跟,改善了我军在华中地区的战略态势,提高了根据地军民坚持敌后斗争的信心。

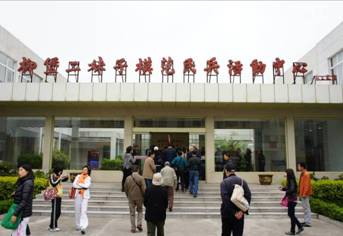

参观“二妹子”模范民兵班活动中心

今年上半年,本会副会长兼一师分会会长张锦新和一师分会副会长兼秘书长王振华带领下,组织了部分会员和四个共建单位(古美高级中学、七宝试验中学、向明中学、徐汇区青少年体育运动学校师生)共121人前往苏中老根据地宝应学习调研。在学习调研期间,受到宝应县委县政府领导的热情欢迎和接待。县领导全程陪同我们的参观学习。

现任班长陈金萍在给大家讲解

20日下午,我们首先来到柳堡“二妹子”模范民兵班活动中心参观,电影《柳堡的故事》一曲《九九艳阳天》唱响大江南北,长城内外。以《柳堡的故事》主人翁“二妹子”而取名的“二妹子”模范民兵班成立于20世纪50年代,诞生在"九九艳阳天"的动人旋律中,成长于建设社会主义新农村的伟大实践,发展于改革开放、全面建设小康社会的重要历史时期。她们按照"继承传统做专人、爱军习武做强人、经济建设做能人、精神文明做新人"的要求,在平凡的岗位上做出了不平凡的业绩。该班先后被江苏省委、省政府、省军区授予"柳堡'二妹子'模范民兵班"荣誉称号;被中央宣传部确认为全国公民道德建设六大先进典型之一;被国家民政部、解放军总政治部授予"全国爱国拥军模范单位"荣誉称号。该班现有13个人,最大的26岁,最小的19岁,有的是大学生村官,有的是国家公务员,有的是企事业单位员工,其中大学生4人。现任班长陈金萍是第14任班长。

参观了南水北调东线工程

接着参观了南水北调东线工程宝应抽水站,东线工程从江苏省扬州附近的长江干流引水,基本沿京杭大运河逐级提水北送,向黄淮海平原东部和胶东地区供水。江苏省南水北调工程经过40年的建设已初具规模,为苏北地区灌溉、排水和航运发挥了重要作用,取得显著经济和社会效益。

参观曹甸战役40烈士纪念碑

21日参观了曹甸战役40烈士纪念碑、苏中公学纪念园、苏中革命历史纪念馆。首先前往曹甸战役40烈士纪念碑参观凭吊。曹甸战役是华中新四军八路军总指挥部在苏北打破国民党顽固派军队东西夹击企图的重要战役。1940年11月,国民党驻皖东第21集团军7个团占领了津浦铁路西新四军活动地区周家岗、界牌集等地。国民党江苏省政府主席兼鲁苏战区副总司令韩德勤所部会同由山东南下的第112师霍守义部,先后攻占了阜宁县西南的凤谷村、益林、东沟等地,企图接应第21集团军继续向东扩张。为保卫

参观曹甸战役40烈士纪念碑

苏北抗日根据地,华中新四军八路军总指挥部于11月29日集中新四军苏北指挥部第1、第2纵队和八路军第5纵队第1支队共10个团,对宝应县曹甸地区的韩德勤部发起攻击。先扫清外围,予其重大杀伤。

12月13日对曹甸发起总攻,由于缺乏水网地区攻坚作战经验,而且协同不够,攻而未克。此次战役历时18天,粉碎了国民党军对新四军、八路军进行东西夹击的阴谋,歼其8000余人。新四军、八路军伤亡2000余人。

1957年11月,为纪念牺牲的革命先烈,在镇东首建成了“四零烈士墓”。1958年4月,陈毅元帅为“四零烈士墓”亲笔题词,钟期光上将撰写了祭文,陈毅元帅的题词是:在曹甸战斗中英勇牺牲的先烈们,你们的革命精神,永垂不朽!我高呼曹甸的英雄们,万岁!万岁!万万岁!

接着前往苏中公学纪念园参观,苏中抗日民主根据地培养干部的学校。以原抗大第9分校为基础创建。1944年6月1日在宝应县金吾庄开学,此后曾迁至淮安、阜宁、兴化、大丰的村镇办学。新四军第1师师长、中共苏中区委书记粟裕同志兼任校长,苏中行政公署主任管文蔚兼任副校长,张藩任专职副校长,夏征农、梅嘉生先后任教育长。1945年8月夏征农任校长。共办5期。有44个学员队,其中军队干部和地方干部各7个队,知识青年23个队,解放过来的伪军官6个队,还有日本、朝鲜反战人士1个队,共培养学员4000余人。1946年5月与雪枫大学、苏浙军区随营学校合并为华中雪枫大学。

参观苏中革命历史纪念馆

赠送书法条幅

1944年春,车桥战役胜利后,苏中区党委、苏中行政公署、新四军1师师部暨苏中军区党政军领导机关先后从东台三仓河地区迁到宝应的安丰固晋一带办公,改善了过去处于流动状况的环境,为干部整风、部队整训、开展大生产运动提供了有利的条件。苏中区党委迁至固晋后,粟裕书记住固晋乐夕之家,副书记陈丕显住固晋乐恩达家。苏中区党委于1945年2月初迁至宝应射阳油坊头一带,后又迁至宝应广洋哈儿湾一带,直至1945年9月1日兴化解放以后,才撤离宝应,前后在宝应500余天。党政军干部和人民群众亲密无间,情如鱼水,正如苏中区党委书记粟裕同志所说,“苏中抗日斗争的胜利,实质上是人民斗争的胜利”。

宝应西安丰镇政府为了更好的记录这段光辉的历史,于1995年集资修建了苏中革命历史纪念馆。纪念馆由彭冲同志题名。1992年10月被市委宣传部命名为市级爱国主义教育基地。

纪念馆陈以和同志介绍一师在苏中根据地战斗的历史

苏中革命历史纪念馆陈以和同志向前来参观学习的研究会会员和学校师生详细介绍了新四军一师在苏中抗日民主根据地战斗的历史。上海新四军历史研究会副会长兼一师分会会长张锦新代表一师分会向苏中革命历史纪念馆赠送了书法条幅和镜框。

短短2天的参观学习大家感到收获很大,作为革命老区,宝应见证了那个群情激昂、战火纷飞的年代,见证了先烈们前赴后继,浴血奋战的英勇壮举。彰显了苏中军民的伟大力量,表现了粟裕非凡的军事指挥才能。

战争的年代造就了烈士的坚强与勇敢,和平美好的环境为人们提供了学知识、长才能、成栋梁的机会。站在革命英烈们战斗过、流血过的地方,仰望苍穹,大家的心情久久不能平静。感到我们要珍惜先烈用生命换来的和平和安宁,更加清醒地意识到我们的责任和使命,在纷繁复杂的国际环境下,努力学习,不断提高自己的素质。 |